患癌保安:要熬到妻子户口下来

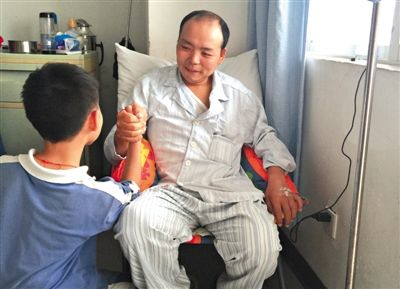

和儿子掰腕子,因为肩部和腰部的疼痛,吴树梁使不上力气,赢不了儿子。但这是一天中吴树梁唯一一次露出笑容。

吴树梁

39岁,祖籍河南信阳,2003年开始在深圳打工,做过鞋厂工人、采购员、保安员,2012年被评为“深圳优秀保安员”并获得入户指标。2013年6月落户深圳。2012年底被确诊为肺癌晚期。

■ 对话动机

对吴树梁来说,成为“新深圳人”的喜悦并没有持续太久,医院诊断书上的“右下肺肿瘤、多发骨转移”几个字,敲碎了他对新生活的全部想象。

作为丈夫和父亲,吴树梁也没有太多时间悲伤。治病花光了全部积蓄,还欠了不少债,自己唯一可能留给妻儿的礼物是:深圳户口。

儿子已经随迁入户。妻子的户口因为相关政策的更改,要在2016年6月才能获得入户机会。

他成了“抗癌斗士”,和医生所说的“一般病人只能活3到6个月”相比,吴树梁已坚持了近30个月。虽然癌症带来的剧痛让他觉得生不如死,但他提醒自己不能放弃。因为如果他在2016年6月之前离世,不仅妻子没办法入户,儿子也面临着被退回原籍的风险。

新生活只是向我招了招手

新京报:最开始是怎么知道自己得病的?

吴树梁:2012年下半年,我肩膀经常疼,去医院检查说是肩周炎,治了几个月不见好。后来做了一次详细的检查。

记得结果出来那天,医生把我妻子叫到一边,当时心里就一咯噔。后来我听见妻子哭得撕心裂肺的,就什么都明白了。

新京报:知道得病的第一反应是什么?

吴树梁:我把妻子拉到一边,跟医生说我是男人我妻子也经不住什么事情,有什么你就跟我说吧。医生就告诉我,是肺癌。我追问大概还能活多久,医生说一般病人大概(能活)3到6个月。

新京报:当时你有没有情绪崩溃?

吴树梁:心里特别难受,非常大的一个打击,但妻子已经崩溃了,我就不能了。

新京报:这个病对你意味着什么?

吴树梁:我2003年到的深圳,得病之前,单位告诉我获得了落户深圳的指标,当时特别高兴,我觉得新生活在向我招手。这个病,让我觉得新生活招了一下手就消失了,所有的盼头儿都被碾碎了。

一纸户口,两种生活

新京报:为什么当时得到户口让你那样高兴?

吴树梁:别看只是一张纸,对我们农民工来说可是天上地下。刚得病时,深圳的医生建议我们去广州肿瘤医院看病,当时各种穿刺检查七七八八的费用大概30多万,攒了半辈子的钱,一下子空了,当时如果有深圳户口,八九成的费用能省下来。

新京报:得病前对户口的事有过特别深的体会吗?

吴树梁:有,我儿子上学。为给他办学籍,前后跑了一个多月,求爷爷告奶奶,后来不行还回了趟河南老家。我儿子在深圳出生、长大,一句老家话不会讲,深圳就是他的家乡。但是不行,户口卡在那儿。

新京报:得病让你对户口的事感受更深了?

吴树梁:我是2012年年底确诊,2013年6月拿到了户口,有时候自己也琢磨,如果晚半年得这个病,那7个月就能省下20多万,那样以后对她们娘俩也是个保证。

我们街道办特别热心,想帮我办低保,我当时已经没法工作了,妻子一个月就2000多块钱,有低保的话我们一家三口每人1300块,一个月就有3900块,太重要了。

但低保要求一家三口都得是深圳户口,街道的人也有心无力。

新京报:当时你是租房住的?

吴树梁:房东知道我得病,怕自己的房子里死人,想方设法赶我们走,妻子瘦得跟竹竿一样,折腾了一个月,才找了个不太理想的地方住,特别狼狈。如果一家三口都是深圳户口,就能申请廉租房,但妻子的户口卡在那里。

我还比大多数人幸运些

新京报:所以解决妻子的户口异常迫切?

吴树梁:一个男人有了家,就不能单想自己。拿到户口,我没什么时间去高兴,赶紧查相关规定怎么把儿子和妻子的户口迁过来。癌症的事情让这一切更加迫切了。

儿子的户口在2013年10月迁入深圳。但妻子的就没那么容易,去年4月,深圳的政策调整,配偶随迁入户的年限由两年变为三年,就是说如果我活不到明年6月,之前的努力都白费了。

新京报:在拿到户口之前,想过通过别的途径获得吗?

吴树梁:儿子2004年出生,我们两口子省吃俭用地攒钱,盘算着有天买了房子,就能通过积分入户的方式落户。但后来房价疯涨,这个念头就破灭了。

新京报:有没有找过落户的相关部门,有特批的可能吗?

吴树梁:找过,但是规定就是规定。至于特批,前两天《广州日报》关于我的报道出来后,这边公安机关说要考虑特事特办,但后来我辗转听说这个口子他们还是暂时不敢开,因为一旦开了,以后这么庞大的流动人口,各有各的难,怕收不住。

另外就是我协警的身份,当时虽然工作关系隶属保安公司,但是我工作地是在派出所,如果给我开口也担心外界的舆论不好。

新京报:因为户口生活有了很大反差,会觉得不公平吗?

吴树梁:私下里跟老乡吃饭也会抱怨一下。但相比很多来深圳或在其他大城市讨生活的农民工,我比大多数人要幸运。有很多在这个城市里呆得比我久的人,一辈子也拿不到这个指标。拿当时我们保安公司来说,二三百人提出申请,最后只有四五个人拿到,我当时已经超龄,能拿到真的不容易。

“生不如死”就是给我发明的

新京报:和癌症抗争,做过很多努力吧?

吴树梁:是挣扎,想过各种辙,得绝症的人大体都会有个没头苍蝇的阶段,什么办法都想试试,希望突然有个神方偏方什么的。

有人推荐广西有个叫巴马的长寿村,好多癌症患者去了那病情都缓解甚至痊愈了,我去那儿呆了三天就回来了。

新京报:为什么?

吴树梁:哪有那么神奇?那地方确实集中了大量的癌症患者,但也有很多医托、药贩子。

新京报:规规矩矩地接受治疗了,真正的痛苦也开始了。

吴树梁:得病后的半年多经过了7次化疗,一次比一次难熬。后来身体承受不了化疗了,就只能靠靶向药物抑制癌细胞的扩撒,但疼痛越来越难以承受。

新京报:那是怎样的疼痛?

吴树梁:这么说吧,你现在拿把刀在我身上划几刀,我绝对能一动不动。我一天要服用24粒吗啡,别人说这几乎是致死量,但有时候还是抑制不住那个疼。

新京报:平常你靠什么抑制这样的痛苦?

吴树梁:疼痛大多是在晚上,疼起来就蜷缩成一个团,到处划拉止痛药,那时也不管是24粒还是42粒,哗哗倒进嘴里就往下咽。一般这个过程大概会有六七分钟,这六七分钟是疼得没有意识的。

我们癌症患者交流,就觉得“生不如死”几个字是为我们发明的。有癌友就是这么活活疼死的,我怕我也会那样。

一定得熬到妻子户口下来

新京报:死亡和妻子的户口下不来,哪个更让你恐惧?

吴树梁:两年了,我比最开始医生跟我说的,多活了不少时间。现在对死亡没那么恐惧了,我心态还算好,我知道目前国内跟我情况差不多病情的最终坚持了8年,盼望自己也能坚持得更长一些,即便没有那么长,也一定要熬到妻子的户口下来。

如果她没有这个户口,我不敢想象她们娘俩会过怎么样的生活。我不怕死,我是怕她们娘俩不能好好活。

新京报:儿子会跟你交流你的病情吗?

吴树梁:不会,他才11岁,好像比较回避这件事,但我之所以能被外界关注到,还要感谢儿子2013年的一篇作文,他在作文里写“我愿意用全世界的好东西,换爸爸活着。我希望爸爸妈妈永远和我在一起。”

新京报:得病之后发现很多没来得及做的事情?

吴树梁:我生病之后,很多慈善组织和义工团体帮我们,之前身体允许,我就跟他们去做义工,我特别高兴能够帮到别人。从这点来说,深圳是个很温暖的城市。

再有就是,我和妻子来深圳这么多年了,但凡收钱的景点我们都没去过。一家三口去得最多的就是住处周边的免费公园。

新京报:如果现在你身体允许,你最想做什么事?

吴树梁:跟妻子带儿子去趟野生动物园。很久以前就答应儿子要带他去,可动物园的票要100多块钱,当时觉得他小,盘算着等他有记忆了再去。

现在,我特别怕这个承诺最终我做不到。(转载自:新浪新闻)

加油!户口重要!健康更重要!